離陸方法

エンジン無しのピュアグライダーは今は主にウインチ曳航 WT と飛行機曳航 ATで離陸させます。 他には最近はあまり使わない自動車曳航やゴム索 曳航等の方法もあります。また全方式でグライダーは車輪が中心軸にしかないので、離陸時は人が翼端を持って機体を水平にし、速度がついて グライダーが安定するまで翼端を持ったまま走る人が必要になります

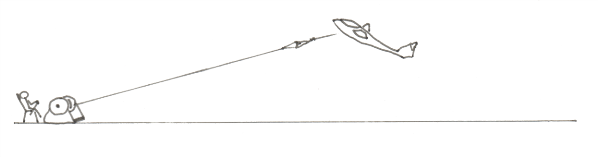

ウインチ曳航 WT

1000m前 後の索をグライダーに取り付け

強 力なウィンチで巻きとって凧揚げの様にグライダーを飛ばす日本国内での主流の方法で安く(1回数百円)比較的高く(地上400~600m) まで飛ばす事ができます。長い索の先に切り離した後落下速度を抑えるパラシュートと万が一切り離せない場合でも最大離陸重量の1.5倍程で切れるヒューズ その先に端索と呼 ばれる索にゴムチューブを巻いて機体に傷つけない、地上で巻き込まないようにしたものから構成されている。

索 が長くウインチ側からでは機体側の様子がわからないのでウィンチマン・パイロット・ピストの連携が必要となります。

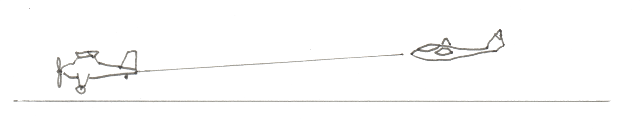

飛行機曳航

動 力のある軽飛行機やモーターグライダーに上空まで持って行ってもらう方法

費 用は一番高いがより高い所や山岳飛行の場合など上昇気流が有る所まで連れて行ってもらう事も可能。プ ロペラ後流の上を飛ぶのをハイトゥ下を飛ぶのをロウトゥと呼ぶ あまり上下左右にブレると引っ張ってくれる飛行機の操縦に問題を起こし最悪墜 落してしまうのでグライダーのパイロットには編隊飛行の技術が要求される。

曳 航中曳航機とグライダーでの通信の機体の振り方が決められていて無線が使えなくてもやり取りができるよう工夫されている

ま た離脱後の衝突防止の為、曳航機は左へ、グライダーは右へ旋回することになっている。

自動車曳航

凧 を紐巻きとって揚げるのではなく、走って揚げるように、車に索を取り付けて引っ張って離陸させる方法

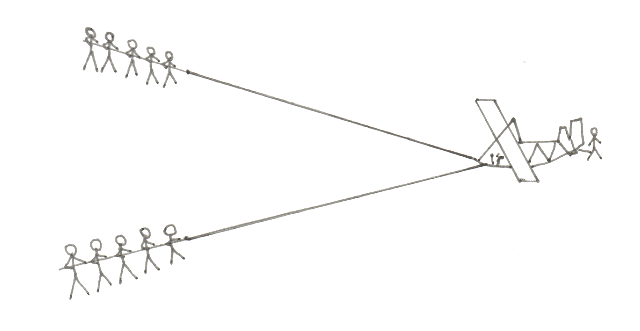

ゴム索曳航

グ ライダーに長いゴムを取り付け、グライダーを地上と紐で固定しそれを人力で引っ張り伸ばした所で紐を放しパチンコの様にグライダーを飛ば す方法。軽い昔のオープングライダー プライマリーなどで使われていたが、今日ではほとんど使われなくなった。

V字型に引っ張る物、1本でまっすぐ引っ張るものやグライダーの固定方法で数通りある